近期,公安部组织开展2025年度“公安高等教育部级教学名师”遴选工作,经教育部专家集中评议,全国共有49名教师入选,云南警官学院禁毒学院李霞教授荣获2025年度“公安高等教育部级教学名师”。

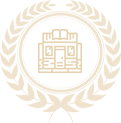

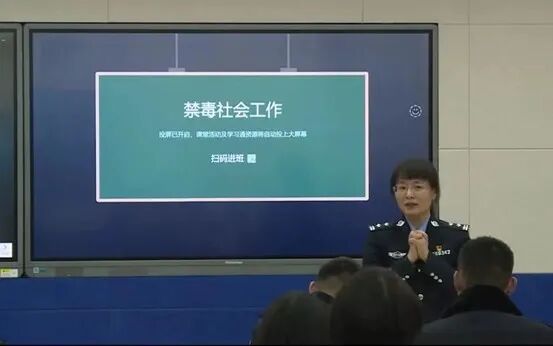

“公安高等教育部级教学名师”是公安教育领域教学能力与育人水平的最高荣誉之一,代表着行业对教师专业素养、教学成果与实战贡献的权威认可,李霞教授为何能获此殊荣?今天,就让我们一起走近她,看看她的故事。 从生物学到禁毒学的转身,深耕禁毒科研 可能很多人不知道,李霞教授的学历背景是生物学,研究生期间为探究植物病原体的分子基础进行基因、蛋白质的分析研究,在明确病原体致病基因的功能、解析致病相关蛋白质的作用机制,进而从分子层面揭示病害发生规律并为植物病害精准防控提供靶点方面做了科学研究。2004年入职云南警官学院。2008年,因学院教学工作需要,她第一个承担《社会工作概论》课程教学。面对一个陌生的人文社科领域,她没有退缩,秉着“干一行,爱一行、专一行”的执著,深耕跨文理学科的禁毒研究。 工作中,她很快发现社会工作实务尤其禁毒社会工作实务存在本土化不足、社会认知局限、队伍建设滞后等问题,乃至在教学过程中出现“理论脱离实际”“人才培养标准模糊,难以输出适配基层需求的专业禁毒社工”的困境。为改变这一现状,她投身禁毒社会工作、禁毒社会化工作的研究,2012年,她成功申报她的第一个国家社科基金项目,成为学院在该领域的重大突破,接着在教育部项目、省级项目、横向项目的研究方面有了她的个人突破。 工作中并非一帆风顺:电脑故障导致数据丢失的深夜,她崩溃;寒暑假奔波于各地禁毒实战部门调研,也不容易;疫情期间在戒毒所一“关”就是14天,批改学生实训方案到深夜……每一次攻坚太辛苦时,她放“狠”话:“最后一次了”。可是当任务来临时,她也默默勇挑重担,不轻言放弃。家人笑她“你到底什么时候是最后一次?”,她也自嘲“生命不息革命不止”。伴随着各级项目的研究,在政策咨询方面,她参与起草的云南省禁毒社会工作三个制度文件,至今仍是全省该项工作的执行标准;2025年,李霞教授以敏锐的科研感和扎实的研究功底,再次获国社科基金项目立项。 获国一流本科课程、教学比赛一等奖:教学硬核实力 2019年,禁毒学专业被列为国家级一流专业建设点。李霞老师作为专业带头人,迎来新的挑战。 如何让课程落地,如何让科研反哺教学?作为一名教学一线的老师,这是她常常思考的命题。“如何使课堂生动有趣,如何使学生在课程学习中有思考有收获”“如何让学生不仅知道理论是什么、理论有哪些、还要清楚理论又该怎么用”,是每一次课后每一门课程教学改革中她反思的内容。带着这些问题,课堂上她改革教学模式,从PBL、CBL、RBL到5E等前沿教学法,因地制宜创新使用;实践教学中,从2016年起,她主动联系昆明各区禁毒部门,开始利用周末带领学生进社区实训,后来将实践教学纳入教学课时,确保理论和实践的紧密衔接。哪怕疫情最严峻的2021年,她也坚持“理论+实践”的教学模式,尽心尽力实现教学、科研、社会服务、文化传承四位一体。 基于长期的思考和总结,2023年,她主持的《禁毒社会工作》课程被评定为第二批国家级一流本科课程,实现了学院国家级一流课程“零的突破”。2024年,获得云南省高校教师教学创新大赛一等奖。 严格与温暖并存的“霞姐” 李霞老师始终坚守教学科研一线。她的课堂以“鲜活”著称:她常说:“教育不是灌输,而是赋能——要帮助学生发现自己的光芒。”作为本科生学业导师和教学班主任,学生有需求,哪怕下雨,哪怕身体抱恙,她也尽量第一时间赶去为学生纾困缓难。 她指导的硕士研究生毕业4人中,2人获得国家奖学金,指导的本科生其中大部分学生现已成为禁毒战线骨干。一名毕业多年的学生说:“李老师批改方案、指导论文耐心又极其严格,但正是这份严谨,让我们在工作中少走了很多弯路。” 硕果累累见证育人初心 在李霞教授21年的执教生涯中,她取得了丰硕的教学科研成果,主要的省部级以上成果有: 主持国家社科基金项目2项;教育部项目1项; 主持国家级一流本科课程1门、省级一流本科课程1门; 获第七届云南省高校教师教学大赛一等奖; 获得省级教学成果二等奖; 主编的《禁毒社会工作》教材被多所公安院校采用; 荣获“全国公安教育工作成绩突出教师”; 荣立个人三等功2次、嘉奖3次。 有人说李霞教授“出手即巅峰”,她却说这要归功于组织的培养,要感谢各级领导、各位同事们的的鼎力支持。 对于此次荣获“公安高等教育部级教学名师”,李霞教授表示,这既是一份荣誉,更是一份责任。自己将继续扎根公安教育一线,为培养更多优秀的禁毒专业人才贡献自己的力量,在公安教育这条道路上坚定前行。

>

>