在滇西南的青山绿水间,有一支特殊的队伍已经默默耕耘了十个春秋。他们来自云南警官学院,带着“公安底色”与“高校智慧”,在临沧市镇康县木场乡的田间地头,写下了一段段动人的帮扶故事。

“帮钱帮物,不如帮建个好支部”

云南警官学院党委深知,乡村振兴离不开坚强的战斗堡垒。十年来,学院精心选派67名干部教师担任驻村队员,19名博士、4名副教授以上职称的骨干教师组成“乡村振兴博士服务团”。他们充分发挥党的引领、高校的创新、博士的智慧、公安的作风在乡村教育帮扶中的作用,把课堂搬到边疆一线、边境维稳一线、乡村振兴一线,分散在木场、龙塘等5个行政村,将党组织的根系深深扎进边疆沃土。

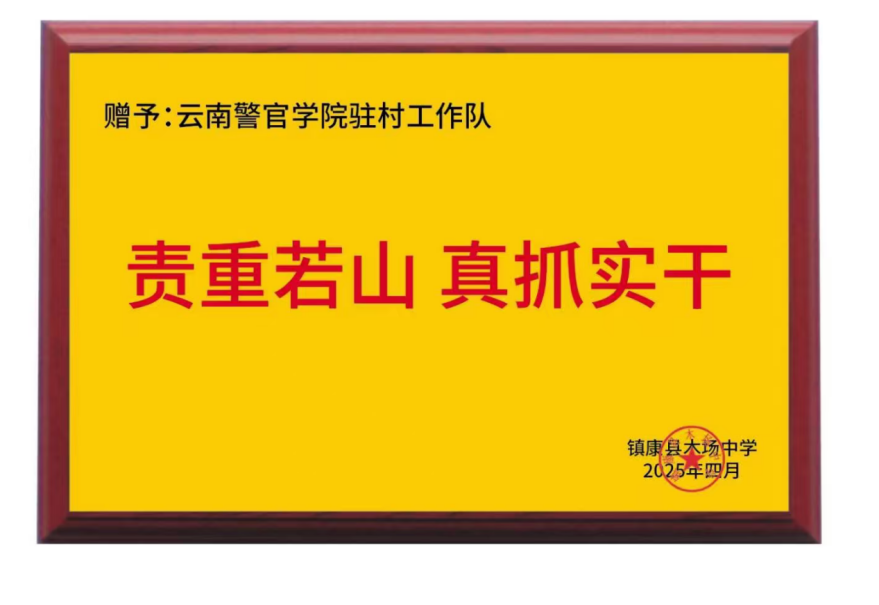

“我们把党课带到田埂上,将组织生活过到火塘边。”一位驻村工作队员这样说。在边境维稳时,他们是行家里手;在禁毒一线,他们是得力帮手。这支队伍用真心换真情,赢得了群众认可,学院连续8年在云南省定点帮扶考评中获评“好”等次,还荣获全省“扶贫先进集体”称号。学院定点帮扶点木场乡党委获评“全国脱贫攻坚先进集体”。

“送书送本,不如送个大梦想”

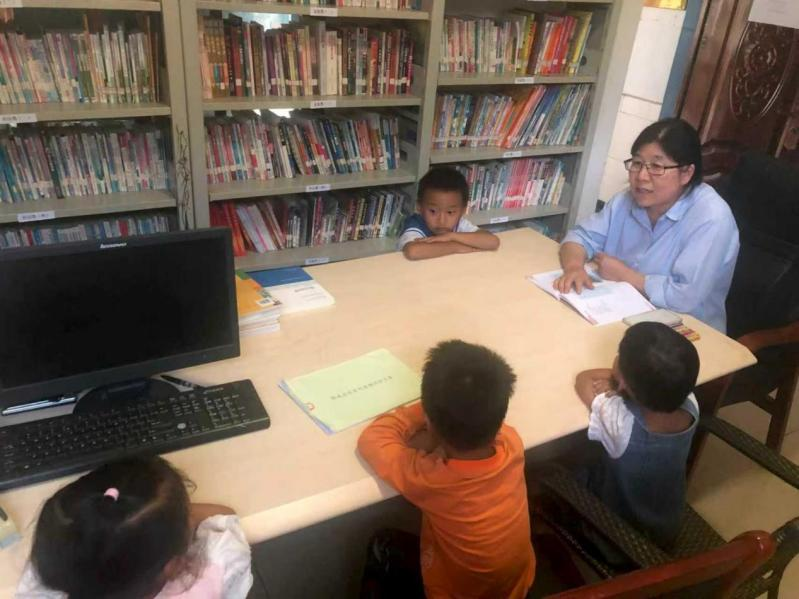

“老师,您下次什么时候再来?”每次讲座结束,木场中学的孩子们总是围着工作队员不舍地追问。这句话,成了工作队员们最温暖的牵挂。

为了打破城乡教育壁垒,学院依托禁毒防艾、无人机科普两个国家级基地,在木场乡创新设立“博士服务站”与“科普工作室”,为师生量身打造高质量课程。每月至少2次的科普授课,以“月月有活动,时时有交流”的科普氛围,点燃了乡村学子求知的热情。

学院驻村工作队队长、木场村驻村第一书记阮惠风动情地说:“我们设立科普课堂,就是希望在孩子们的心里埋下梦想的种子。”近三年来,学院累计捐赠物资及助学金18.4万余元,协调10万元图书助力校园建设,用爱心守护着每一个成长中的梦想。

“给钱给物,不如给个价值观”

乡村振兴,既要塑形,更要铸魂。工作队精准施策,着力提升基层自我发展能力,培育文明新风。

从为150余名心理健康教师赋能,到助力140名乡村干部提升履职本领;从为70余名一线民辅警开展执法规范化实训,到启动家庭教育培训,学院持续输送专业力量,筑牢乡村振兴的根基。

队员们在日常走访中,用乡音讲解政策,以温情化解纠纷,让法治与文明的种子在乡野落地生根。“我们既为乡亲们办实事,也让师生们在服务中深入了解基层,这对个人成长与未来工作都弥足珍贵。”阮惠风如是说。

“供种供肥,不如供些好技术”

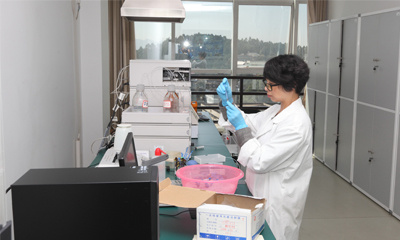

乡村振兴,产业兴旺是重点。工作队深入木场乡,采集60多份土壤样本,依托学院实验室出具专业分析报告,指导农户科学施肥。

“以前靠经验,现在看数据,茶叶卖得更好了!”村民老李感慨道。工作队帮助茶叶合作社完成土壤与农残检测,助力其获得有机认证,实现产品溢价。

植物学博士田间授课、联合开展养殖培训、为养蜂大户破解难题......工作队发挥专业优势,组织系列“接地气”的技能培训,以“理论+实操”模式培训60余名村民掌握食用菌种植加工技术。

“这里缺什么,我们就补什么。学院的人才技术,就是要为乡亲们做点实事的。”阮惠风的话语,道出了科技兴农的坚定决心。

十年耕耘,初心不改

站在新的历史起点,学院已建立可持续的定点帮扶长效机制,将帮扶经费纳入年度预算,每年为帮扶点专项投入约100万元项目资金,为帮扶工作提供稳定保障。

未来,学院将持续深化“党建+”帮扶模式,推动从“精准帮扶”向“协同振兴”升级,构建“数字乡村”治理新模式,提升边疆治理现代化水平。

十年,是一段漫长的旅程,更是一份执着的坚守。自2015年以来,云南警官学院以使命为笔,在西南边疆绘就美丽乡村新图景。这支工作队用“公安特色”与“高校智慧”,不仅改变了木场乡面貌,更探索出了一条可复制的教育帮扶之路。

在这片充满希望的土地上,乡村振兴的壮美乐章正在奏响,而云南警官学院的帮扶故事,仍在继续......

>

>