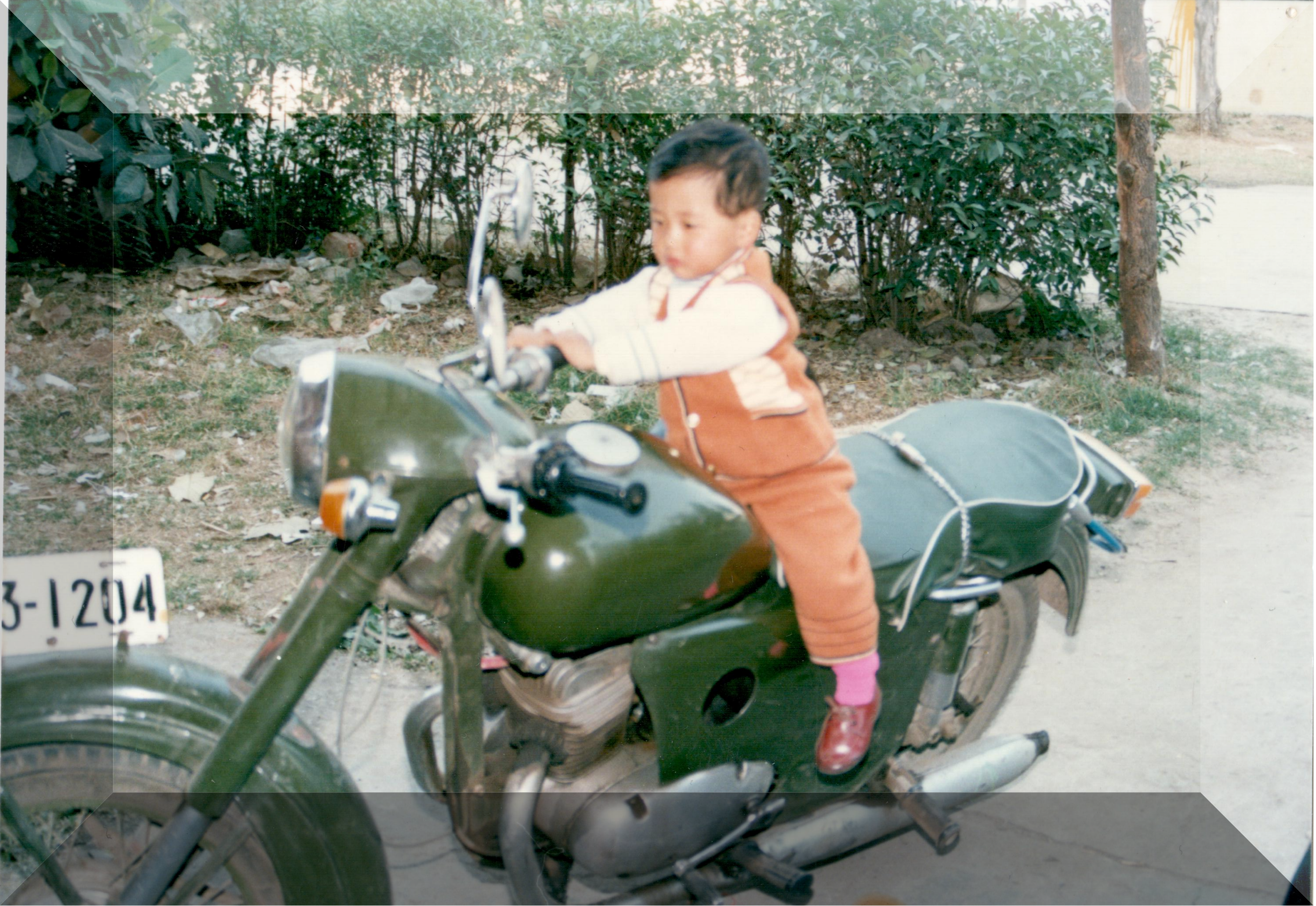

上世纪八十年代,“边三轮”摩托车是公安局的标配,是人民警察最亮眼的“伙伴”——治安巡逻时它穿梭街巷,交通管理时它停靠路口,案件勘察时它直奔现场……而父亲的公安教育生涯,便是从跨上它的那一刻开始的。

父亲的这辆“边三轮”,比我老。它跟着父亲,从进入第一次进入学校大门开始,在校园里碾过46个春秋。车兜里的工作日志换了一摞又一摞,后架载过的东西却始终没变——黑色的雨靴、急救箱、一把手电,还有……藏在我记忆里,成了一盏永不熄灭的灯火。

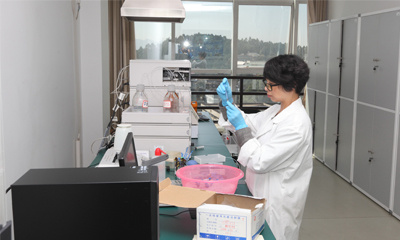

父亲1979年便在云南省公安学校(云南警官学院前身)读书,毕业后留校工作,在学生管理岗位一干就是40年。

小时候的暑假总会来得早些。我总爱跟着父亲去值班,趴在“边三轮”上看着训练场上的挥汗如雨,混着窗外树叶沙沙的响声,成了最长情的陪伴。我远远地看着他组织学生点名、讲评,给同学谈心谈话,一直到晚上,我就睡在学生宿舍楼里的值班室,用手电把蚊帐照出月亮似的光影静静等待,我知道只要等到熄灯哨声的吹响,父亲就能回来。那时的我还不懂“责任”二字的重量,只记得父亲说这话时,眼里闪着比手电更亮的光芒。

童年的记忆里,父亲年轻的身影也总与这辆“边三轮”紧紧相连。它见证了父亲带着学生协助各级公安机关执行过无数次各类重大活动安保任务。其中一次让我记忆犹新,那是1997年,根据上级和学校的安排,父亲带着全校2000余名学生奔赴云南边境,开展“禁毒专项斗争”,这也是学校首次大规模组织在校师生参与边境一线禁毒实战。当时,父亲身先士卒,风餐露宿,克服重重困难,坚持奋战在一线,圆满完成任务,以实际行动诠释了“忠诚、责任、奉献”的校训精神。

四十年来,父亲始终坚信:只有一流的学管干部才能培养出一流的学生。要求学生做到的,自己首先要做到,只有平时言传身教,为人师表,严格管理,严格要求,关键时刻我们的学生才能拉得出、顶得上、靠得住。由于工作成绩突出,父亲先后荣获各类奖项和荣誉40余个。

从学校最初的红砖瓦房,到后来拔地而起的现代化教学楼;从父亲亲手植下的樱花树苗,到如今教室里的智慧教学屏幕,我不仅是老一辈警院人辛勤耕耘的见证者,更是和云警院一同成长的 “同龄人”。

2004年,我如愿考入云南警官学院,父亲同时也真正变成了我的老师,当时他担任学校学生处处长,我和他的关系也真正变成了“管理者”与“被管理者”的关系。那个时候,我总笑父亲的工作方式过于古板,不放心学校的每一个学生,每天都要一大早就查看学生队早操集队情况,每个周末都要查看收假点名的情况,每天都要进宿舍了解同学的思想学习生活情况,遇到突发情况都会第一时间出现在现场……

直到2008年我参军入伍,在边防派出所工作时,才懂得父亲那些“老规矩”的分量。

记得有一次,暴雨冲垮了辖区一村寨里的山路,一名瑶族孕妇难产要送往镇上的卫生院生产。我和战友们接到求助后,立即拿出与死神竞赛的速度,冲进雨幕连夜把孕妇安稳抬下山,等到派出所救援的车灯劈开黑暗时,我突然想起父亲曾说过的那句话:“守护者的光,不是照亮自己,是要让别人看见路。”

2017年父亲光荣退休。回家后的父亲面色平静,可我抬头时,在他那斑白的须发和眼角的皱纹里,仿佛又看到在这所承载了父亲半生心血的院校里,他走过校园的每一个角落,进过每一间宿舍……一场场、一幕幕,是那么熟悉,那么亲切,也是在此时,我也才真正读懂父亲四十年的坚守:他不仅是在追寻育警铸魂的事业,更是在将云警人光荣的传统默默传递下去。

也许是冥冥中自有天意,2023年,我调入学校工作,正式接过父亲的接力棒,成为了一名光荣的学管干部。再次回到云警院恍若隔世,许多父亲当年的战友,如今也成为了我的领导和同事。到任时,父亲反复叮嘱我,和同学们相处,工作要细一些,再细一些。于是,在父亲的唠叨中正式开启了我的新征程。清晨,我也会提前半小时到校,看着同学们在操场列队集合;夜晚,我在楼层检查同学是否按时就寝,为晚自习的同学留一盏走廊的灯。当熄灯哨声再次透过走廊传来,我仿佛又听见父亲的叮嘱,感受到他从未远离的教诲。

如今,这辆墨绿色的警用“边三轮”静静停在校史馆的角落,金属外壳被岁月镀上一层温润的包浆,此刻我指尖轻触冰凉的车把,仿佛还能摸到父亲当年紧握时留下的温度,耳畔似有引擎低鸣穿过时光。记得,有一名新入学的同学曾围着那辆“边三轮”好奇地打量,轻声问我:“柴队,这摩托车这么旧了,怎么还不扔了啊?” 我笑着指了指车把上的划痕,内心忽然一阵柔软:它陪着我和父亲走过四十年的路,见证了学校的成长发展。它是一盏灯,曾经照亮过我父亲的路,现在,也正照亮我心中的路。

有人问,什么是传承?

我想,传承不是重复同样的故事,而是守护同一盏灯火。是父亲在1979年埋下的种子,让我在2025年看见它抽出新枝;是“边三轮”里的急救箱,变成后备箱里的应急包;是他反复唠叨的那些话儿。

父亲的“边三轮”,从1979年的公安学校出发,穿过80年代的风,90年代的花,2000的雪和2025年的月。它曾路过新校舍的第一块砖,看过学警头顶第一枚警徽,听过入学时欣喜的欢笑,也见过毕业时不舍的泪水,虽引擎声沙哑似老者低语,却依旧稳健地静待岁月回响,正如一代代云警人共执一盏灯,在云南警官学院这片沃土上,默默地守护着每一个追逐藏蓝梦想的身影,只为把他们前行的道路照得更加明亮。

>

>